超越對立:重新思考合氣道哲學中的柔與剛

「柔」與「剛」是武術中經常出現的術語。我們常將一門武術或其風格概括為「柔」或「剛」,但這樣的分類是否具有實質意義?又或者,柔與剛的真正含義究竟是什麼?

在深入探討之前,不妨先從「剛柔」與「柔剛」這兩種詞序談起。從歷史角度來看,「剛柔」是較為傳統、且在中國古典文獻與早期日本文獻中更常見的用法。這個詞序出現在古代政治與哲學典籍中,例如孔子的《中庸》以及軍事名著《孫子兵法》,時至今日,在中國文化中仍是主流表達方式。相較之下,近代日本武道,特別是明治維新之後,則較常使用「柔剛」一詞。其中廣為人知的例子即為「柔剛一體」,此語常被認為出自柔道創始人 嘉納治五郎 之口。

空手道通常被視為偏「剛」的武術

在亞洲文化中,詞語的排列順序往往蘊含著微妙的涵義。「剛柔」在中國古典思想中,象徵以力量或權威為起點,然後再由柔和與適應力予以平衡,尤其在統治與治理理念中,這種順序也延伸到了武道修行。而日本傾向使用「柔剛」,則反映了從軍事體系轉向內在修養的文化轉變。從柔和與內省開始,逐步培養出內在的力量。語言上,這兩種詞序都沒有錯,選用哪一種,往往取決於想要強調的角度。對多數人來說,也是一種歷史沿革或風格上的慣用而已。

太極拳則是典型的「柔」派代表

漢字本身常蘊含著豐富且多層次的含義。「Softness」與「Hardness」只是英語字面上的簡單翻譯,並不足以傳達「柔」與「剛」的深層意涵。

柔 的字義為「柔軟、溫和、可彎曲」。在甲骨文與古代金文中,「柔」由「木」與聲符「矛」構成。木代表可彎可曲的物質,象徵著能夠順勢而動、流動而不抗拒、卻又不輕易折斷的特性。它體現了一種非僵化、極具適應力的本質。在武術中,「柔」並非脆弱,而是一種靈活、節制、巧妙運用力量的智慧。

相對地,剛 的本義為「堅硬、堅定、強壯」。字源結構為「岡」(山脊)與「刂」(刀),象徵著堅實而鋒利的力量。在武術語境中,「剛」並非指粗暴或死板的蠻力,而是不屈不撓、果決有力、意志堅定且控制得當的發力方式。

從哲學角度來看,柔對應於陰,剛則對應於陽。兩者並無優劣之分,也不是相互對立的概念,而是彼此補充、相生相依的原則。其應用依情境而定,而真正的技藝,則在於能夠視時而動,靈活切換與融合。現代日語中,有一句極具代表性的說法可體現這種動態平衡:

「柔よく剛を制す、剛よく柔を断つ」

「以柔制剛,以剛斷柔。」

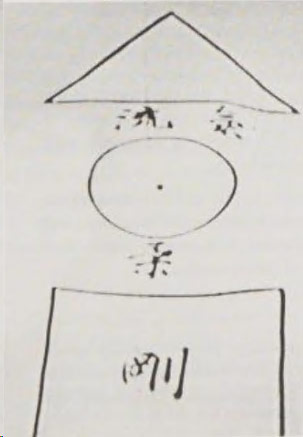

三元 – 氣之流、柔與剛

合氣道創始人 植芝盛平 對柔與剛的詮釋,乃根植於他對宇宙、神道世界觀與「愛」的體悟。他並不僅將柔與剛視為對立的技術力量,而是強調兩者的統一與調和。他將柔與剛納入神道思想中的「三元」概念,認為兩者皆源自氣之流(気・流)。當氣之流、柔、剛三者達至協調一致,便形成宇宙之根本秩序。此三者亦對應於神道信仰中的造化三神,即創造天地萬物的三位神祇。在植芝的世界觀中,柔與剛是不可分割的整體,而這種統一也理應反映在他的合氣道中。有說法認為,戰前的合氣道訓練多從「剛」的實體技法開始,再逐步轉向「柔」的境界。不論路徑如何,植芝皆堅信,唯有透過柔與剛的和諧平衡,才能實現真正的「合氣」。

進入現代社會,由於時代背景的差異、安全考量,甚至是行銷策略等因素,主流合氣道往往偏重於呈現「柔」的面貌,或至少被呈現以柔為主的風格。而「剛」在英語中常被翻譯為「Hardness」,此詞在西方語境中可能帶有「僵硬」或「暴力」等負面聯想,也導致了對「剛」的誤解與偏見。

因此,如何在合氣道中保留並呈現「剛」的精髓,成為當代在訓練與傳承層面上越來越重要的課題。雖然本篇無法全面探討此一深奧主題,但這確實是一個值得所有認真修習合氣道者深思的問題。

相關閱讀:三元: 合氣道中的三角、圓和方

作者註: 感謝您的閱讀!本文章僅作為對該主題的初步介紹。雖然我們致力於準確性,但無法保證內容的精確,也可能包含一些推測成分。如果您對此議題感興趣,建議作進一步查證。開始您的合氣道探索之旅吧! 🙂